こんにちは。スタッフの酒井です。

昨年から設計・施工をさせていただいていた神戸市のお家が完成しました。

2026年1月24日(土)、25日(日)はいよいよ完成見学会です。

今回の住まいづくりでは、お客様からいただいた

「個室の広さをしっかり確保したい」というご要望と、「家全体の開放感」をどう両立させるかがテーマでした。

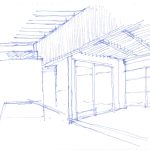

敷地を初めて訪れたとき、敷地中央から南東方向へ

気持ちよく視線が抜けていく感じがとても印象的でした。

この心地よさを家の中でも感じられるように、窓の位置を工夫し、

その方向に住まいの中心となるLDKを配置しています。

それぞれの個室に必要な広さを確保するため、LDKには小さな吹抜けを設け、

リビング内の階段はストリップ階段に。

光や視線が抜けることで、実際の面積以上に広がりを感じられる空間になりました。

敷地の高低差を利用して植栽帯とし、道路からは緑越しに家が見えるようにしました。

エントランスまわりの植栽は、これから少しずつ育っていきます。

ご家族が毎日気持ちよく過ごせるだけでなく、通りを歩く人にもふっとやさしい気持ちになってもらえる、そんな住まいになっていけばいいなと思っています。

今週末となりましたが、住宅をご検討中の方は、ぜひこの寒い時期に、暖かくて快適なお家を体験しにいらして下さい。

お申込はホームページのお知らせよりお申込みください。

よろしくお願いします!

解体時

解体時 断熱施工時

断熱施工時 完成時

完成時