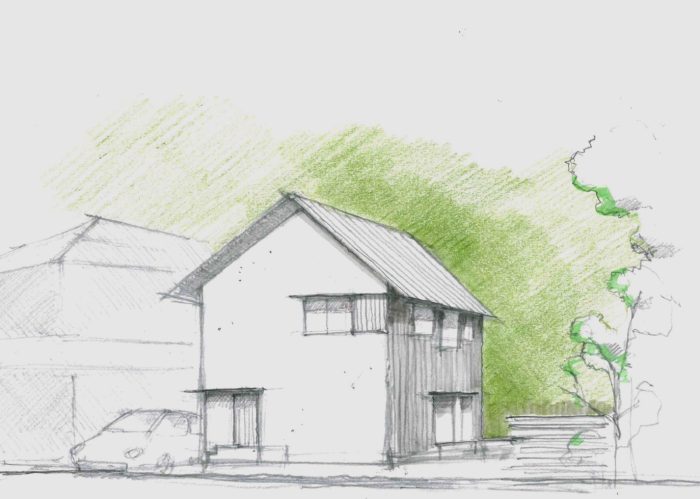

The Long Way to a Simple House

お久しぶりです、佐藤です。

しばらくブログが空いてしまいましたが、また少しずつ書いていこうと思います。今日は、家のかたちについて、少し考えてみたことをお伝えしたいと思います。

長くものをつくっていると、形がだんだん単純になっていくことに気づきます。

最初は、そうじゃなかった。高さを変えたり、部品をつけたり、囲ってみたり、飛び出させてみたり。にぎやかに、あれこれ手を加えては「これでいいのか?」と自分に問いかけていました。

それでも、そういう時期につくった建築には、ある種の勢いがありました。

理屈よりも、楽しさが前に出ていた気がします。もちろん、理屈がなかったわけではありません。でも、当時はそれを超える何かがあった。今思えば、あれはあれで、必要な遠まわりだったのだと思います。

年齢を重ねていくうちに、自分の中に何かしらの「かたちの感覚」ができてきます。

それはルールのようでいて、そうではない。守らなければいけないものではないけれど、自然と従ってしまうような感覚です。

たとえば、「なるべく少ない線で表現できるほうがいい」と思うようになりました。

限られた線で表現できることが増えてきて、そこに自由を感じるようになります。

誰かに「いやいや、まだ無駄が多いよ」と言われれば、それはそれで仕方ないのですが、それでもシンプルな方向へと向かう傾向は、なんとなく実感としてあります。

もちろん、単純なものが良くて、複雑なものが悪いというわけではありません。

それぞれに良さがあって、その時々にしか出せないかたちというのが、確かにあるように思います。

だから、いま大事にしているのは、「正直であること」です。

派手さを追わなくなった今でも、何か新しいことをやりたいと思う気持ちはあります。

でも、それはもう、昔のようなやり方ではなく、もっと静かな方法でできる気がします。

シンプルな家をつくるのには、案外時間がかかるものなのかもしれません。

いろんな道を通って、ようやく戻ってくる場所。そんな感じがしています。

佐藤隆幸

佐藤隆幸

最新記事 by 佐藤隆幸 (全て見る)

- 皆様、良いお年を - 2025年12月22日

- 堀部安嗣さんの自邸 - 2025年11月22日

- シンプルな家ができるまでの、遠まわりな話 - 2025年5月4日